毎日の仕事に追われる中で、「これでいいのだろうか」という疑問を感じたことはありませんか?

朝目覚めて会社に行く準備をしながら、なんとなくモヤモヤとした気持ちになる。月曜の朝、会社に行くのが憂鬱で日曜の夜から気分が落ち込む。そんな経験をしている人は少なくないでしょう。

「仕事は単なる生活の手段になっていませんか?」「やりがいよりも給料を優先して選んだ仕事に、今も満足していますか?」

私も以前はそうでした。毎日同じことの繰り返し、特に意味を感じない業務、成長している実感もない日々。ただただ給料をもらうために出社する。そんな日々を過ごしていました。

でも考えてみてください。人生の大半の時間を費やす「仕事」が、ただ生きるための手段だけになっているとしたら、それはとても寂しいことではないでしょうか。

幸いなことに、私は自分の仕事への向き合い方を変えることができました。そのきっかけとなったのは、意外にも「お金との付き合い方」だったのです。

もし今、仕事に喜びを感じられず、ただ生活のために働いているだけだと感じているなら、この記事があなたの明日を変えるヒントになるかもしれません。

はじめに結論:お金の自律が人生の選択肢と幸福感を広げる

結論から先にお伝えします。仕事で幸せを感じられない最大の原因は、「選択肢がない」と思い込んでいるからかもしれません。そして、その思い込みの根底にあるのは、多くの場合「お金の不安」です。

私たちが仕事を「しなければならないもの」と感じる理由は単純です。生活するためにお金が必要だからです。給料がなければ家賃も食費も払えません。だからこそ、嫌々でも仕事を続ける。そんな状態に陥りがちです。

しかし、お金との向き合い方を変え、自分の経済状況を自分でコントロールできるようになると、不思議なことに仕事への姿勢も変わってきます。私自身、数年前までは毎日の仕事がただの義務でしかありませんでした。しかし、家計を見直し、少しずつ貯蓄と資産形成を始めたことで、徐々に変化が訪れたのです。

お金の管理ができていて、少しずつでも資産が増えていくのを実感すると、漠然とした将来への不安が薄れていきます。そして「今の仕事をし続けなければ生きていけない」という強迫観念から解放されることで、仕事そのものの価値や意義を見つめ直す余裕が生まれてくるのです。

このグラフは、お金の自律度(自分の経済状況をコントロールできている度合い)が高まるにつれて、仕事に対する満足度がどのように変化するかを示しています。経済的な不安が減少するにつれて、仕事をただの「ライスワーク(生きるための手段)」としてではなく、「ライフワーク(人生を豊かにする活動)」として捉えられるようになり、仕事の満足度が高まります。

お金の不安が強く、仕事は純粋に生活のための手段。仕事の満足度は低く、週末や給料日だけが楽しみ。

経済的な基盤ができ始め、少しずつ余裕が生まれる。仕事に対する見方が変わり始め、やりがいを見出せる部分も増えてくる。

経済的な自律が進み、仕事を選ぶ自由が生まれる。自分の価値観に合った仕事や取り組み方が可能になり、満足度が高まる。

つまり、お金の自律が人生の選択肢を広げ、その結果として仕事における幸福感も変わってくるということです。今回は、そんな「お金の自律」と「仕事の満足度」の意外な関係性について、私自身の経験を交えながらお話ししていきます。

仕事は人生の大部分を占めるものです。それを単なる「生きるための手段」から、「人生を豊かにする活動」へと変えていくためのヒントを、一緒に探っていきましょう。

理由:なぜお金の管理が仕事観を変えるのか

なぜお金の管理が、あなたの仕事の満足度を高めることにつながるのでしょうか。一見、関係がないように思えるこの二つの要素は、実は深く結びついています。ここでは、その理由を掘り下げていきましょう。

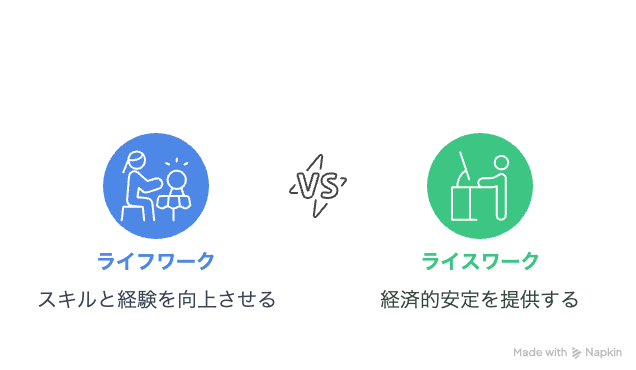

ライスワークとライフワークの本質

まず、私たちの働き方を考える上で重要な二つの概念を理解しておく必要があります。

ライスワークとは、文字通り「お米(食べ物)を得るための仕事」です。つまり、生活に必要なお金を稼ぐための仕事のことを指します。家賃を払い、食費を確保し、日々の生活を維持するために必要不可欠な労働です。多くの人にとって、仕事はまずこの「ライスワーク」としての側面を持っています。

一方、ライフワークとは「人生(ライフ)における中心的な活動」を意味します。これは単なるお金を稼ぐための手段ではなく、自己実現や社会貢献、充実感を得るための活動です。自分の価値観や興味、能力を活かせる活動であり、たとえお金をもらえなくても続けたいと思えるものです。

理想的には、私たちの仕事がライスワークとライフワークの両方の要素を持つことが望ましいでしょう。しかし現実には、多くの人が「仕事=ライスワーク」という罠に陥っています。つまり、仕事は単に生きるための手段でしかなく、本当にやりたいことは別にあると感じているのです。

この「仕事=ライスワーク」の罠から抜け出すためには、まず経済的な基盤を整える必要があります。なぜなら、生活の不安が強いほど、私たちは仕事を「しなければならないもの」と捉えがちだからです。

仕事の意義を見失う原因

「この仕事に意味があるのだろうか」「自分は何のために働いているのだろう」

こうした疑問を抱えながら働いている人は少なくありません。なぜ私たちは仕事の意義を見失ってしまうのでしょうか。

最も大きな要因の一つは、将来への経済的不安です。毎月の給料が生活費で消えていく中で、将来への備えができていないと感じると、私たちは「今の仕事を続けなければ生きていけない」という恐怖に捕らわれます。そうなると、仕事はただの生存手段と化し、その内容や意義よりも、「安定した収入」という側面だけが重要になってしまいます。

また、選択肢がないと感じる閉塞感も、仕事の意義を見失う大きな原因です。「今の仕事が嫌でも、他に選択肢がない」と思い込むと、私たちは現状に妥協し、仕事から喜びや充実感を得ることを諦めてしまいがちです。

しかし、この閉塞感の正体は何でしょうか。多くの場合、それは経済的な制約に根ざしています。貯金がなければ転職のリスクを取れない。負債があれば収入が減る選択はできない。こうした状況では、自分の価値観や興味に合った仕事を選ぶ自由は制限されてしまいます。

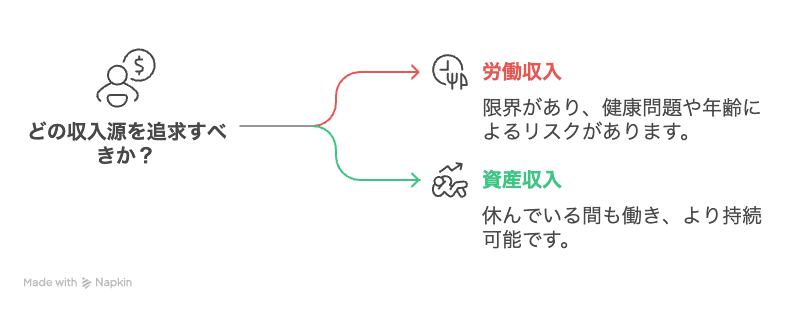

自分以外の力でお金を増やす意味

ここで重要になってくるのが、労働以外の収入源を持つということです。言い換えれば、「自分以外の力でお金を増やす」仕組みを作ることです。

多くの人は労働収入だけに依存しています。つまり、自分が働いた時間と労力に対してのみ、対価としてお金を得ています。しかし、この状態には大きなリスクがあります。病気やケガで働けなくなったら収入はゼロになりますし、年齢を重ねるにつれて労働能力も変化します。また、労働時間には限界があるため、収入にも自ずと上限が生じます。

一方、資産収入は「あなたが寝ている間も働いてくれる」収入です。預金の利息、投資の利益、不動産の家賃収入など、あなたの労働時間に直接紐づかない収入源を持つことで、経済的な選択肢が広がります。

この「自分以外の力でお金が増える」経験は、単に経済的な恩恵だけでなく、心理的な変化ももたらします。毎月の収支が少しでもプラスになり、その余剰資金が時間とともに成長していくのを実感すると、「働かなければ生きていけない」という切迫感から少しずつ解放されていきます。

その結果、仕事を「単にお金を得るための手段」ではなく、「自分の能力や興味を活かせる場」として見直す余裕が生まれるのです。これが経済的自立と仕事の満足度が密接に関わる理由です。

お金の不安から解放され始めると、仕事に対する見方も変わってきます。「この仕事は自分の価値観に合っているか?」「もっとやりがいを感じられる働き方はないか?」といった、本来なら最初に問うべき問いに向き合う余裕が生まれるのです。

具体例:仕事の満足度を高めるための現実的ステップ

理論はわかっても、具体的に何から始めればいいのか迷うことがあるでしょう。ここでは、私自身が実践してきた具体的なステップをご紹介します。決して難しいものではなく、今日から始められる小さな一歩からスタートしましょう。

家計管理の基本

経済的な自律への第一歩は、自分のお金の流れを把握することです。これは特別な知識がなくても、誰でも始められるステップです。

収支を把握する簡単な方法

「家計簿をつける」と聞くと、面倒くさそうに感じる方も多いでしょう。しかし、今はスマホアプリや銀行の明細機能を使えば、以前より格段に簡単になっています。

まずは1ヶ月の間、すべての支出を記録してみましょう。金額と何に使ったかだけでも構いません。重要なのは「見える化」です。この作業だけでも、自分のお金の使い方に対する意識が変わってきます。

私が最初に始めたのは、レシートをすべて保管し、週末にまとめて入力する方法でした。今は家計簿アプリと連携したクレジットカードを使い、ほとんど自動で記録されるようになっています。

支出を見直すポイント

収支を把握できたら、次は支出の見直しです。ここで重要なのは「削る」ことが目的ではなく、「価値のあるところにお金を使う」ことが目的だということ。

私の場合、収支を見える化してわかったのは、ほとんど使わないサブスクリプションサービスへの支出が意外と多かったことです。一方で、本当に自分が価値を感じる趣味や学びへの投資は少なかった。

支出を見直す際のポイントは以下の3つです:

- 固定費を見直す:家賃、通信費、サブスクリプションなど、毎月自動的に引き落とされる費用

- 習慣的な支出を確認:コンビニ、カフェ、ランチなど、日常的に繰り返している支出

- 満足度と支出の関係を考える:その支出は本当にあなたに喜びや満足をもたらしていますか?

将来に備える余剰資金の作り方

支出の見直しができたら、次は「収入 – 支出 = 余剰」を少しでも作り出すことです。この余剰資金が、あなたの将来の選択肢を広げる種になります。

重要なのは額の大小ではなく、継続することです。毎月少しでも余剰が生まれ、それが蓄積されていくのを実感することで、お金に対する不安が少しずつ和らいでいきます。

資産形成の始め方

余剰資金ができたら、次はその資金を「働かせる」段階です。

初心者にも分かりやすい資産運用の考え方

資産運用と聞くと、株式投資や不動産投資など複雑なイメージがあるかもしれません。しかし、初心者が最初に理解すべきなのは「複利」という考え方です。

複利とは、得た利益がさらに利益を生み出す仕組みのことです。例えば、100万円の元本に年3%の利回りがあれば、1年目は3万円の利益が出ます。2年目はその103万円に対して3%の利益が生まれるので、約3.1万円になります。時間が経つほど、その差は大きくなっていきます。

この「時間の力」を味方につけることが、資産形成の基本です。だからこそ、金額の大小よりも「早く始めること」が重要なのです。

小さな一歩から始める方法

資産形成の第一歩として、私がおすすめするのは以下の3つのステップです:

- 少額から始める:1万円からでも始められる投資信託などを活用する

- 定期的に積み立てる:ボーナスなどの臨時収入に頼らず、毎月決まった額を投資する

- 長期的な視点を持つ:日々の価格変動に一喜一憂せず、5年、10年単位で考える

私の場合、初めての投資は月々1万円の投資信託の積立でした。最初は不安もありましたが、少額からコツコツと始めることで、徐々に資産運用に対する理解と自信が深まっていきました。

継続のコツと心理的障壁の乗り越え方

資産形成で最も難しいのは、実は「継続すること」です。市場が下落したときの不安や、「もっと儲かる方法があるのでは?」という焦りなど、様々な心理的障壁が立ちはだかります。

私が実践してきた継続のコツは以下の通りです:

- 自動化する:給料日に自動的に投資される仕組みを作る

- チェックする頻度を減らす:毎日相場を確認するのではなく、月に1回程度にする

- 長期目標を視覚化する:「なぜ資産形成をするのか」という目的を明確にする

筆者の体験談:経済的自立を意識して変わったこと

ここまで具体的な方法をご紹介してきましたが、最後に私自身の体験をお話しします。理論や方法論だけでなく、実際にどのような変化が起きたのかをご理解いただければと思います。

仕事が「手段だけ」だった頃の心境

私は、会社に行くのが本当に憂鬱でした。朝のアラームが鳴ると「また始まる…」と思い、日曜の夜になると憂鬱な気持ちになる。そんな日々を過ごしていました。

仕事自体は悪くなかったのですが、「これを一生続けるのか?」という漠然とした不安がありました。転職も考えましたが、特にやりたいこともなく、自分何かが転職できるわけないと考えてしまっていました。

その頃の私にとって、仕事は単に「生きるための手段」でしかなく、やりがいや成長を感じる余裕はありませんでした。常に「このままでいいのか」という思いと、「でも他に選択肢はない」という諦めの間で揺れ動いていたのです。

お金の管理を始めて変わった仕事への向き合い方

変化のきっかけは、経済的な不安から解放されたいという思いでした。まずは家計の見える化を始め、支出を見直し、少しずつ貯蓄と投資を始めました。

最初の1年は大きな変化を感じませんでしたが、2年目頃から少しずつ心境に変化が現れました。給料以外の収入(利息や配当など)が少額ながら発生し始め、貯蓄も少しずつ増えていく。そうした変化を実感できるようになると、「今の会社を辞めたら終わり」という思い込みが薄れていきました。

2年目には「半年は無収入でも生活できる」という状態になり、心に余裕が生まれました。その頃から、仕事に対する見方も変わり始めたのです。以前は「やらなければならないこと」としか見ていなかった業務の中に、「面白い要素」や「自分が成長できる部分」を見つけられるようになりました。

まとめ:経済的自立が開く新しい仕事観

ここまで、お金の管理と仕事の満足度の関係について、理論と実践の両面からお話ししてきました。最後に、これまでの内容を整理し、明日からあなたが一歩を踏み出すためのヒントをまとめたいと思います。

お金の不安から解放されることで見えてくる本当にやりたいこと

私たちの多くは、生活のために仕事をしています。それは当然のことです。しかし、お金の不安が強すぎると、仕事は単なる「生きるための手段」になってしまい、その本来の意義や喜びを見失いがちです。

経済的な基盤を少しずつ築き、将来への不安が薄れていくと、不思議なことに仕事そのものへの向き合い方も変わってきます。「この仕事は本当に自分に合っているのか?」「どんな価値を提供できるのか?」「何をすると心から喜びを感じるのか?」—こうした本質的な問いに向き合う余裕が生まれるのです。

これは決して「お金があれば幸せになれる」という話ではありません。むしろ、「お金の不安から解放されることで、お金以外の価値に目を向けられるようになる」ということです。経済的な自立は、単に物質的な豊かさをもたらすだけでなく、人生の選択肢を広げ、本当の意味で「やりたいこと」を追求する自由をもたらしてくれます。

小さな変化が日々の仕事の満足度を高める

「経済的自立」と聞くと、大きな資産や高収入を想像するかもしれません。しかし、実際にはそれほど大げさなものではありません。重要なのは、「自分の経済状況をコントロールできている」という実感です。

月に数千円の貯蓄から始まり、少しずつ余剰資金を増やしていく。その小さな一歩の積み重ねが、やがて「選択肢がある」という安心感につながります。そして、その安心感が日々の仕事の見方を変え、満足度を高めていくのです。

例えば、上司の理不尽な要求に対して「このままでは生活できないから」と我慢するのではなく、「これは自分の価値観に合わないから」と冷静に判断できる余裕が生まれます。あるいは、新しいプロジェクトや挑戦に対して「失敗したらどうしよう」と恐れるのではなく、「成長の機会だ」と前向きに捉えられるようになります。

こうした小さな変化の積み重ねが、日々の仕事の満足度を高め、最終的には「仕事=ライスワーク」という固定観念から解放されることにつながるのです。

今からできる一歩と未来の自分への投資の意味

「明日から何をすればいいのか?」—この問いに対する答えはシンプルです。まずは自分の家計を「見える化」し、少しでも余剰を作り出すこと。そして、その余剰をコツコツと将来の自分に投資していくことです。

この「未来の自分への投資」は、単なる金銭的な投資にとどまりません。時間や労力を使って新しいスキルを習得したり、人間関係を築いたり、自分の健康に気を配ったりすることも、広い意味での「投資」です。大切なのは、今の自分だけでなく、5年後、10年後の自分のことも考えて行動することです。

これは決して難しいことではありません。今日から、あなたの給料の5%でも10%でも、「未来の自分」のために取っておく習慣を始めてみてください。その小さな習慣が、やがてあなたの仕事観と人生を大きく変えていくはずです。

私自身、この「お金の自律」と「仕事の満足度」の関係に気づいたのは、決して最初からではありませんでした。試行錯誤の末に見つけた答えであり、今もその道の途上にいます。完璧な解決策などないかもしれませんが、少なくとも「選択肢がある」という安心感は、何物にも代えがたい価値があると実感しています。

あなたも今日から、未来の自分に向けた小さな一歩を踏み出してみませんか?その一歩が、やがて「仕事=ライスワーク」という固定観念から解放され、本当の意味で充実した働き方へとつながっていくはずです。

あなたの仕事が、単なる「生きるための手段」から、「人生を豊かにする活動」へと変わっていくことを、心から願っています。

最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございました。このブログでは引き続き投資初心者のあなたに向けて、わかりやすく実践的な情報を定期的に配信していきます。ブログのシェアやコメントお待ちしております。

ではまた、次の記事でお会いしましょう。ロキでした。

コメント